Tranche de vie

Aoste, le garage

Je suis née, j’avais 6 ans.

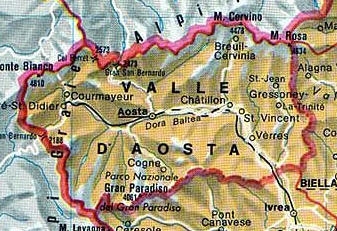

Pourtant du plus lointain que je me souvienne, ce sont des images d’un garage qui me reviennent. Un garage comme on en trouvait beaucoup dans la vallée d’Aoste, au nord de l’Italie. Sombre et encombré, bruyant et sentant l’huile de vidange. Le sol était maculé de taches sombres, les murs gris recouverts de posters métalliques de voitures. Des énormes bidons ici ou là, occupaient l’espace, d’où dégoulinait un liquide visqueux et noirâtre.

Et au beau milieu de ce sol sale et glissant, le grand trou ! Caché parfois par des planches usées, mais rapidement dégagé dès qu’une voiture débarquait dans le garage. Le vide trônait, il m’attirait aussi. Ce trou m’intriguait. J’y jetais fréquemment des coups d’œil dès que la porte d’entrée achevait de grincer en coulissant sur des rails brinquebalants.

Mon père y passait beaucoup de temps. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi il allait là dessous. Il jouait à se cacher ? De qui ? De maman peut-être ? Maintenant, avec mes yeux d’adultes, je sais que c’était une fosse pour regarder sous les voitures, pour faire « faire pipi aux voitures » qu’il me disait. Et donc, ça justifiait à ses yeux que je n’avais pas le droit d’y descendre.

Ce garage, je le voyais comme mon royaume. Chaque jour, je prenais plaisir à déambuler entre les voitures en réparation et le camion Titano de papa. Des énormes boites à roulettes pour moi, monstres très froids en hiver, bouillants l’été.

Mes yeux dépassaient tout juste la hauteur des roues. De mémoire, les quatre lettres de Fiat sur fond rouge m’interpellaient souvent sur de nombreuses voitures. Je me rappelle aussi de plusieurs voitures françaises . C’étaient des Simca 8, des 2CV et des Peugeot 203, qui s’arrêtaient le plus souvent au garage.

Il faut dire que papa avait planté deux pancartes aux extrémités du village. Sur l’une, il avait fait écrire en français et en italien « Dernier garage avant la frontière ». Et sur l’autre « Premier garage en Italie ». Je n’ai jamais vérifié si c’était vrai.

En 1956, ce n’était pas comme maintenant, les mécaniques souffraient dans les routes de montagne.

Qu’elles arrivaient par la vallée de la Thuile, de Morgex principalement ou par Saint Vincent, dès qu’on ouvrait le capot, ça sentait le chaud.

J’avais ordre de ne jamais m’approcher de ces monstres en ferraille fumants et bouillants. Parfois dès le moteur venait de se couper, des « glou-glous » bizarres prolongeaient la musique mécanique.

Et là, je voyais papa s’affairer dans sa tenue bleue, très foncée. Très très foncée même ! Portait-il autre chose ? Je ne saurai le dire.

Son inspection du véhicule commençait. Aux aguets, le regard et l’oreille du spécialiste entraient en jeu. Ceux des clients paraissaient beaucoup moins rassurés.

Il plongeait dans le ventre béant du moteur. En ressortant, je le voyais s’essuyer les mains pleines de graisse et de cambouis, le long de ses cuisses et de son ventre. Parfois, il avait des traces noires sur le visage, surtout le soir quand il rentrait à la maison. Cela lui donnait un petit air de clown sérieux.

Papa

Le corps penché par dessus la carrosserie, je l’entendais demander au client d’appuyer sur l’accélérateur pour faire tourner le moteur. Il aimait ça faire vrombir les cubes. Moi aussi, cette musique attirait mon attention. A cette mélopée tonitruante, je savais que mon père était dans le coin.

Le garage était un lieu de retrouvailles très prisé par quelques enfants du village. Je fanfaronnais. Je faisais celle qui s’y connaissait. Et surtout on pouvait jouer avec des boulons et des outils. On se fabriquait nos petites histoires avec des personnages en ferraille tous frais sortis de notre imagination. Du Meccano avant l’heure.

Si papa fermait les yeux sur nos petites activités, il faisait seulement attention qu’on ne court pas partout entre les voitures, qui attendaient d’être réparées. Certaines étaient là depuis longtemps. D’autres étaient remisées dans le terrain vague derrière le garage. « Elles dormaient » disait papa, en attendant que leur propriétaire vienne les chercher. Mais souvent, il ne revenait jamais, alors papa les désossait. Dans son Meccano grandeur nature, il prenait une roue par ci, une portière par là.

Et quand je lui faisais remarquer que le propriétaire risquait de ne pas être content, il me répondait toujours « Tu sais, Corti, celui-là, il est parti en France, chercher la belle vie. Il ne reviendra pas de si tôt ! »

Comme grand père et grand mère, en fait !

Eux aussi, étaient partis chercher du travail en France, dans le bâtiment, au retour de la guerre. Ils avaient laissé la maison à papa. Il l’avait transformée en garage. Quand ils revenaient nous voir, au moins une fois par an, ils n’avaient jamais la même voiture.

A chaque fois, c’était l’occasion d’inciter papa et maman à faire de même. A les entendre, il n’y avait qu’à lâcher le garage et à tenter sa chance de l’autre côté des Alpes. Ma mère les enviait mais mon père était trop attaché à son Italie, à ses voitures. Même s’il baragouinait quelques mots en français, il ne se sentait pas franchement prêt à quitter le Val d’Aoste.

Drôle de véhicule

Durant mes six premières années, mes journées se rythmaient donc autour de tambourinements métalliques sur la tôle sur fond de ronronnements épisodiques, intempestifs, provenant de moteurs essoufflés.

Pas d’école !

On passait notre insouciance dehors, dans la nature, dans les rues. Aussi quand, en fin de journée, papa me faisait signe de venir avec lui tester la voiture qu’il venait de réparer, je ne tenais plus en place. L’heure de s’aérer la tête et les oreilles avait sonné.

On allait alors dans la campagne et, de petite bricoleuse en solo, je devenais co-pilote dans un nouveau carrosse ! Je pouvais apprécier le défilement des routes au rythme de la conduite rapide de papa.

Même si maman n’était pas franchement d’accord, « Ce n’est pas la place d’une fille » répétait-elle sans conviction, papa n’en faisait qu’à sa tête. Pour mon plus grand plaisir d’ailleurs. Alors, les mains dépassant à peine de la vitre de la portière, je les laissais voguer au rythme des mouvements d’air qui couraient sur mon bras.

Au retour dans le garage, en claquant la portière, le petit clin d’œil de connivence paternelle signifiait que si la balade du jour s’achevait, d’autres suivraient.

Le dimanche, papa n’ouvrait pas le garage. Il descendait très tôt, dans sa petite cabane en tôle, située dans le prolongement du cimetière des voitures oubliées et éventrées. C’était sa caverne « d’Ali-papa »!

Je le rejoignais parfois. Et là, je voyais bien dans ses yeux la satisfaction de l’artiste. Son regard cherchait mon accord, il voulait me faire partager à ce qu’il avait façonné de ses mains. Il me montrait là où il en était rendu dans la fabrication de son engin. Qu’avait-il soudé aujourd’hui ? Qu’avait-il fixé ?

Papa, à ses heures creuses , en pinçait pour la descente rapide des montagnes, tout au moins dans des circuits prévus pour ça.

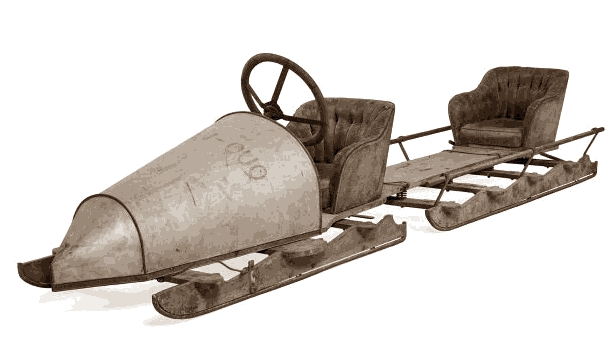

Il se fabriquait un bobsleigh rien que pour lui. Non pas tout à fait car son bob était prévu pour deux personnes. Pour moi ? Maman ? Non je ne crois pas ! Il disait tout le temps à ceux qui lui demandait des nouvelles de sa passion « le télémark, je leur laisse à ma femme et à ma fille, moi j’ai mon bob ! »

Des grands ados

Moi, je voyais ça plutôt comme un jeu de grands ados, une sorte de grosse luge avec un carénage en tôle sur des patins que je croyais en bois. Il le décorait, le bichonnait, astiquait les patins entre deux sorties en montagne. Comment ça lui était venue cette idée ? Je l’ai appris depuis.

Papa avait comme copain Ulrico Girardi, un champion italien de l’époque. J’ai en mémoire des photos de lui dans sa cabane, papa à ses côtés, en train de bricoler, ou posant à côté de leur engin sur une piste. Parfois, plusieurs jours de suite, ensemble à Saint Moritz, la remorque au cul de la 203 familiale, ils partaient tester leurs drôles de machine.

J’ai de rares souvenirs de les avoir accompagnés dans leurs sorties masculines. Maman et moi devions sûrement nous contenter de les entendre crier, rire, vociférer quand ils se retournaient, râler quand il fallait réparer à la hâte un morceau qui avait lâché. La vitesse de leur engin, leur grand toboggan rien que pour eux, les délires entre copains, le risque aussi, alimentaient une partie des discussions de la famille pendant la semaine, jusqu’à la prochaine virée dans un massif montagneux équipé.

Les JO de 1956

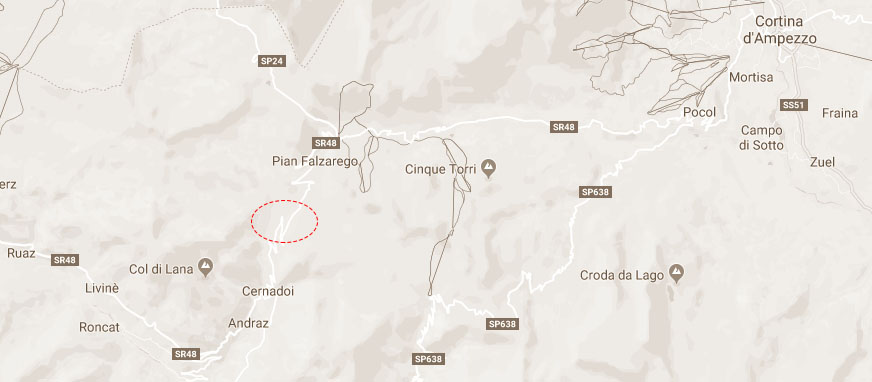

Les Jeux Olympiques de Cortina d’Ampezzo approchaient. Mon père avait projeté d’aller voir son copain s’entraîner et se préparer à la compétition. Toute la vie de la maison ne tournait plus qu’autour de cela. Cortina d’Ampezzo par ci, Cortina d’Ampezzo par là ! L’overdose avant d’y être ! Je suis même presque certaine que mon premier prénom italien vient de là. Et donc, en janvier 1956, quand Ulrico Girardi nous a invité (enfin surtout papa !), pour découvrir les installations sportives, et surtout la piste de bobsleigh avant tout le monde, papa était aux anges. Plus rien ne comptait, le garage passait au second plan.

Le voyage était encore plus long que d’aller à Saint Moritz, plus de vingt heures à rouler avec la remorque et le bob derrière.

Toute une semaine, nous avons été hébergés chez une amie d’Ulrico, à Pocol, pas très loin de Cortina.

Avec mes yeux de petite fille de 6 ans tout juste, j’avais l’impression que tous les sportifs s’étaient donné rendez-vous dans ce petit village. Ca grouillait de partout, ça skiait dans les rues, ça dérapait en voiture aussi.

Le blanc était la couleur à la mode. Nous étions loin d’Aoste et du garage gris du papa.Mais après plusieurs jours il a fallu reprendre le chemin du retour.

Autant je l’avais trouvé heureux et fier d’être avec son copain, tout émerveillé par l’ambiance olympique en construction, autant je l’ai senti bougon, énervé, triste de ne pas participer jusqu’au bout à la fête du sport.

Un peu comme s’il nous en voulait de l’obliger à rentrer à Aoste.

Dans le corps d’une momie

Pour le retour, puisqu’il le fallait bien, papa a décidé de rentrer au plus court par Trento. Le GPS n’existait pas encore. Et surtout pas question de passer par Venise. Maman était déçue. Moi, je n’avais pas d’avis. De toute façon, je n’avais pas droit à la parole.

Route escarpée, de la neige parfois, quelques voitures à croiser, de l’énervement plein les phalanges, tout était réuni pour rendre le voyage chaotique, tendu. Je n’arrivais pas à dormir, je ne regardais pas la route, je n’arrivais pas à vomir non plus. Pourtant j’aurai bien aimé.

Et dans un virage, ma vie d’avant s’est arrêtée. Celle de maman et de papa aussi ! J’avais six ans à peine. Je n’ai jamais vu Andraz. Je n’ai jamais revu mes parents. Je n’ai jamais revu le garage non plus.

Je me suis réveillée quelques semaines plus tard, dans l’hôpital de Trento, mes grands parents étaient assis dans un coin de la chambre. Je ressemblais à une momie. Quand on m’a enfin démaillotée, je ne reconnaissais plus mon corps.

Comme une zombie, j’ai suivi mes grands parents. Ils m’ont emmenée avec eux en France. J’avais maintenant six ans depuis plus d’un mois déjà. Jamais papa n’aura su que son copain avait gagné une médaille. Jamais maman n’aura vu les gondoles. Passée par dessus les Alpes, plus de Cortina, je suis devenue Corinne. Une nouvelle petite fille qui allait découvrir l’école française..